本文

【特集】一人ひとりにとって豊かで多様な学びの実現

~教育の質の向上を目指して~

宮津の新しい教育の創造< V e r s i o n 2 . 0 >学びの時代 ~習うから学ぶ、そして探究へ~

現代社会は、少子高齢化や情報化、グローバル化など、急速に変化しています。家族の形や価値観、暮らし方が多様化する中で、人と人とのつながりや地域の支え合いが薄れ、子どもたちが学びや成長の機会を得にくくなっている側面もあります。将来を見通しにくい時代だからこそ、一人ひとりが個性や可能性を認め合い、互いを尊重しながら共に生きる力を育むことが大切です。

今回は、そんな学びのあり方を見つめ直し、子どもたちが主体的に学び、成長していく「宮津の新しい教育の創造〈Version 2.0〉」の取り組みを、子どもたちの声とともにご紹介します。

~学びの深化を効果的に進める~

一人一台タブレット

これからの超スマート社会※ (Society5.0)の実現に向け、子どもたちが将来にわたり学び続け、自立して社会を生き抜くため、ICTなどデジタルテクノロジーの積極的な活用と未来を見据えた次世代の教育の創造が求められています。今後も情報活用能力を高めていくため、各小中学校において児童生徒一人一台端末やネットワーク環境を効果的に活用した授業を実践していきます。

※超スマート社会(Society5.0) : サイバー空間とフィジカル(現実) 空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する“人間中心の社会”

【Voice】

記録や学習の幅が広がり、主体的な学びをサポート!

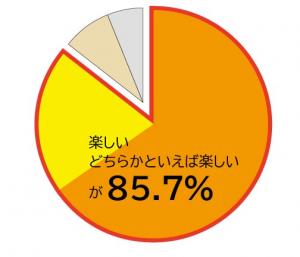

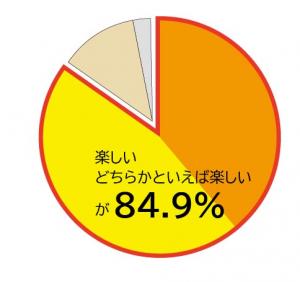

Q. タブレットを使った授業をどのように感じていますか。

宮津市の小学5年~中学生の9割以上が、「楽しい」「どちらかと言えば楽しい」と回答

・まとめやすく、写真を撮れて残せる

・聞くだけの授業より、実践して受ける授業の方が楽しいと感じるから

授業でICT 機器を使用する割合は、全国や府平均と比べても高いです。

<小学校6 年生>95.6% (対全国比+10.1)

<中学校3 年生>96.0% (対全国比+7.0)

~話し合う・創る・表現する~

「社会の中で生きる力」を育むコミュニケーション教育

21世紀は、先の見通しが難しい「VUCA(ブーカのの時代と言われており、子どもたちに求められる資質や能力も変化しています。そのため、多様な価値観を持つ人々と共に考え、協力・協働しながら課題を解決し、新たな価値を生み出しながら社会に貢献できる力が求められています。

このような力を育成するため、演劇的活動などの表現手法を活用した授業や活動を取り入れ、子どもたちの自己肯定感や他者理解の向上を図るコミュニケーション教育を推進しています。

主体的・対話的で深い学びを実現させる要素として、コミュニケーション能力は子どもたちの学びや生活を支える基盤です。特別な支援を必要とする子どもたちも含め、他者を理解し、人との関わりを通して自分の考えを持ち、人間関係形成能力・合意形成能力・発信力や創造力を育成します。

※ VUCA(ブーカ)…あらゆる物事が激しく変化し、複雑かつ曖昧な様子が続いて将来の予測が難しい状態を指す言葉

演劇的手法 ワークショッププログラム × 教育活動 授業・遊び・日々の活動

⇩

やり遂げる力

集中力

メタ認知

発想力

チームワーク

忍耐力

⇩

これからの社会を生きるために必要な能力の育成・向上へ

【Voice】

新たな会話や発見が生まれており、多くの生徒が楽しいと感じている!

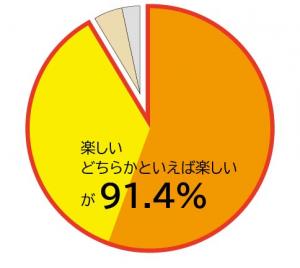

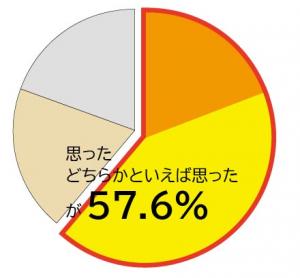

Q. コミュニケーション教育について、どのように感じていますか。

小学6年生

・友達と話して授業ができる

・友達のことがたくさん知れる

中学生

・あまり話さない人とも授業を通して関われる

・コミュニケーションをとることで将来に役立つ

宮津中学校では、学校生活の基盤となる円滑なコミュニケーションが育まれているというアンケート結果に

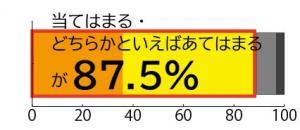

Q. 皆と違う意見や本当の気持ちを言っても誰からも責められたり傷つけられたりする心配はない

京都府平均値より9.9%高い

京都府平均値より9.9%高い

Q. 普段の生活の中で起こったトラブルについて話し合える雰囲気がある

京都府平均値より4.7%高い

京都府平均値より4.7%高い

~子どもたちの心にみやづを育てる~

ふるさとみやづ学

「ふるさとみやづ学」は、宮津の豊かな自然や文化、歴史に触れることで、子どもたちが自分の故郷を深く理解し、愛着を育むことを目指し、平成30年度からスタートした宮津市が独自に進める小中一貫教育のカリキュラムです。

例えば、市内の多くの小学校では地域の方のご協力のもと、米作り体験を行っています。地域の方から指導を受けながら、田植えから収穫までを行い、さらに、収穫したお米を使って「丹後ばらずし」などを作ります。

宮津ならではの食育や伝統文化の継承を、地域とのコミュニケーションを深めながら学んでいます。

ふるさとみやづ学の詳細はこちら(離れていても、心に宮津を…子どもたちに郷土愛を育む「ふるさとみやづ学」/宮津市note)

【Voice】

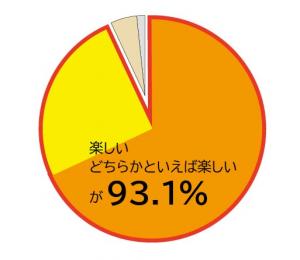

約9割が楽しんで取り組む!地域の様々な価値に触れる貴重な学び

Q. 総合的な学習の時間(ふるさとみやづ学) を活用した取り組みについてどのように感じていますか。

小学5 ・6 年生

・稲刈りでいろんな生き物に会えたりとったりできた

・大変さや大切さがわかる

・知らないことや地域のことがたくさん分かる

中学生

・宮津や栗田の知らないものなどを改めて知ることができる

・学校では体験できないことが体験できる

・クラス内でたくさん話し合ったり、協力し合ったりしてより仲を深めることができた

中学校を卒業した 15 歳~ 18 歳アンケート

あなたは小中学校の「ふるさとみやづ学」を通して、宮津市に対して何かしたいと思いましたか。

・学んだ技術を活かして地元の建設業を支えたい

・宮津市の魅力を他の都道府県の人に伝えたいと思った

・天橋立以外にも宮津に来てもらえるような取り組みをしたいと思った

【ふるさとみやづ学ストーリーズ】

こんな授業をやっています!

【吉津小6年】

自分たちが学んだ英語を使って天橋立周辺で外国人への観光ガイドにチャレンジしました

【宮津中2年】

働くことを具体的に考えるため、市内の業者と連携して、あめとパッケージのデザインを考え、商品化を進めています

【栗田学院】

毎年、幼稚園、小学4年、中学2年の園児児童生徒が海洋高校生と一緒に行う「花いっぱい運動」。異年齢の優しいかかわりです。彩られたプランターは各校に飾られ、子どもたちだけでなく地域の方も笑顔にしてくれます

その他の主な施策と学習への効果

言語能力向上に向けた取り組み

・日本漢字能力検定を活用し、小学校4 ・6 年生での全員受検に係る検定料を全額補助

・英語検定を活用し、中学校1 ・3 年生での全員受検に係る検定料を全額補助

・英語に親しみ、気軽に話せるよう中学校でオールイングリッシュ授業を目指した選択英語の実施

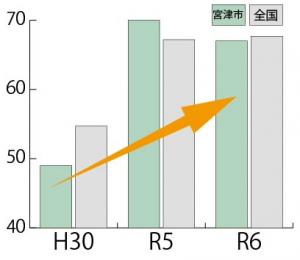

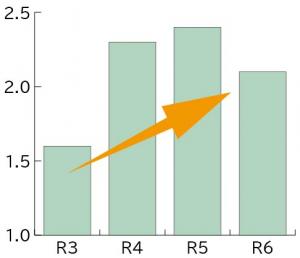

全国学力・学習状況調査結果の平均正答率は上昇傾向にあります

◀小学6年 国語の平均正答率の推移

◀小学6年 国語の平均正答率の推移

みやづ学びの深化プロジェクト

児童生徒の学力向上を目指し、小中一貫教育の特色を生かしながら、学校教育の質の向上を図り、「宮津の新しい教育」の実現に向けて取り組んでいます。

(教職員の公募による研究チームの活動など)

算数学び定着サポーターを配置

小学校算数科における3 ・4 年生児童への学力定着と向上を図ります。

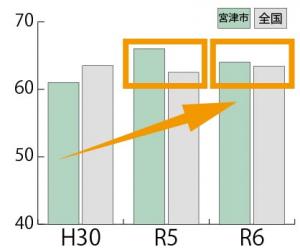

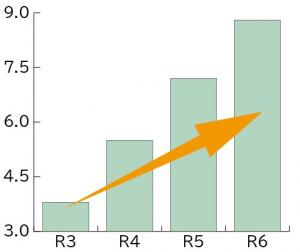

全国学力・学習状況調査結果の平均正答率は上昇傾向にあり、直近2年は全国平均値を上回っています。

◀小学6年 算数の平均正答率の推移

◀小学6年 算数の平均正答率の推移

課題解決型学習

宮津の歴史や文化資源など、児童生徒自らが課題を発見し、その解決に向けて主体的に取り組み、問題解決能力や実践能力を育みます。

~不登校や不登校傾向の子どもたちが安心して過ごせる居場所を目指して~

不登校児童生徒への支援

近年、全国や京都府の小中学校における不登校児童生徒数が増加傾向で、本市においても、小中学校の不登校・不登校傾向にある児童生徒数が増加している状況です。

不登校等の理由は様々ありますが、主に「子ども同士や大人との人間関係を築きにくい」「学習の未定着や生活リズムの不調による精神的な不安」「親子の関わり方」等があると言われています。このため、各学校及び学院において、不登校や不登校傾向の分析と効果ある対策について組織的に対応していくことや、学校内外で豊かな学びの場を確保していくことなどが求められています。

本市では、令和7年度から関係機関や庁内関連部署と連携を一層強化し、不登校等をはじめとする様々な課題や困難を抱える子どもの居場所づくりをスタートさせました。

令和3~6年度の年間不登校児童生徒の割合

小学校 中学校

(※年間30 日以上の欠席者数)

(※年間30 日以上の欠席者数)

不登校児童生徒の全校児童生徒に占める割合は小学校・中学校ともに増加傾向にあります

~学校の中に安心できる居場所を~

校内フリースクール

学校に行きづらい、また、教室の集団に入りづらい子どもたちが、まずは学校に登校し、自分のペースで過ごせるよう、宮津中学校と宮津小学校に校内フリースクールを設置しています。ここは、不登校・不登校傾向や、保健室などの別室で過ごしている子どもたちにとって、学校内で安心して過ごすことができる居場所となっています。今後も引き続き支援員や学校教職員が一体となって、子どもたちの支援を行っていきます。

令和6年度、宮津中学校フリースクールの利用生徒数は13名でした。学校に来られなかった生徒が少しずつ登校できるようになったり、校内フリースクールから教室の授業に戻る生徒も見られたりしました。年間の欠席日数は、前年度から約240日減少。フリースクールの存在が安定した登校に結び付いています。

利用や相談を希望される方は遠慮なく学校にお問い合わせください。

宮津中学校内フリースクール

宮津中学校内フリースクール

宮津小学校内フリースクール

宮津小学校内フリースクール

【Voice】

生徒の声

・ここがあったから、少し遅れても安心して登校できた。

・話を聴いてもらえる支援員の先生がいて良かった。

保護者の声

・今までは学校に行くことを渋っていましたが、この場所ができてから安定して登校することができるようになりました。

~学校・家庭以外のもう一つの安心できる居場所づくり~

子ども第三の居場所

みやづ子どもサポーター ぽけっと

子育て家庭の孤立化や貧困など、子どもたちや子育て家庭を取り巻く環境は複雑化しており、その課題への対応が求められています。

生活や学習等の環境に困難を抱える子どもや、不登校及び不登校傾向にある子どもたちを支援するため、『子ども第三の居場所』みやづ子どもサポートセンター「ぽけっと」を開設しました。一人ひとりの子どもが将来の自立に向けて生き抜く力の育成を目指しています。

子どもたちは、下校後、宿題や食事・入浴といった学習習慣や生活習慣の定着に向けて、支援員による一人ひとりに寄り添った支援を受けながら、日々楽しく過ごしています。

これからも様々な課題や困難を抱えている子どもたちが、この「ぽけっと」に親しみ、安心して過ごせる居場所になるよう運営していきます。

【Voice】

子どもの声

・ご飯がおいしくていつも楽しみ

・一緒に料理を作ったりするのが楽しい

・料理を教えてくれるのが嬉しい

・ぽけっとでの活動が一人暮らしに役立つ!

・ぽけっとに行くのを楽しみにしている

保護者の声

・早く行きたい!というのでいつもより早く連れてきました

・支援員の方が話しやすく、いつでも相談できるのが嬉しいです

・夕食がおいしいと言っています

スタッフメッセージ

子どもの気持ちを大切にし、無理に促すことはせず、「やりたい」という気持ちを尊重して見守っています。最近では、自分から料理に挑戦したり、食事前に食卓テーブルを消毒したりと、子どもたちの成長を感じています。保護者へのサポートも大切にしており、お迎えの際には相談に乗ることもあります。子どもたちにとって、ここが「家」のように安心できる場所となり、信頼できる大人がそばにいると感じてもらえるよう心がけています。

施設全体の様子

施設全体の様子

栄養士が調理師し、子どもとスタッフ全員で食卓を囲む

栄養士が調理師し、子どもとスタッフ全員で食卓を囲む

図書コーナー、右手には「おもちゃ図書館」も併設。利用者同士の交流も生まれている

図書コーナー、右手には「おもちゃ図書館」も併設。利用者同士の交流も生まれている

個人作業スペース

個人作業スペース

浴室

浴室

現代を生き抜く力、まちを想う心を育むために

人口減少社会を迎え、学校の小規模化が進む中で、教育効果の低下が指摘されていますが、教育は「未来への希望」を育むものであり、「子どもたちにいつもチャンスやきっかけを与える存在」でなければなりません。

質の高い、魅力ある教育の実現に向けて、これからの時代に求められる豊かな学び、また、子どもたちが、将来、「宮津で学んで良かった」と実感してもらえるような教育を展開していきたいと考えています。

子どもたちが幸せに生きていける資質や能力を育めるよう、多様な学びを提供していくとともに、「どこにいっても通用する確かな学力の育成」、「どこに住んでも心の支えとなる故郷みやづへの思いの醸成」を目指して『宮津の新しい教育の創造』を進めていきます。

中学校を卒業した先輩からの小中学生へのメッセージ

・友達と体を動かして遊びましょう

・仲間との思い出を大切に

・自分の興味あることに一生懸命になること

・地域を好きになって興味を持っておくこと

・自分で考え、友達と会話することを忘れないでほしい

・部活など今できることはその時しかないから全力で楽しむべきだと思います!

・周りの人のことを考えた最低限のマナーを守った行動を意識してほしい

宮津市教育大綱・第3期教育振興基本計画の策定に伴うアンケート調査結果の詳細はこちら

お問い合わせ

学校教育係 Tel:45―1641