本文

みやづ歴史紀行(160回)

妙円寺の創建と日堯(にちぎょう)上人

妙円寺は、日置浜集落に位置する日蓮宗寺院です。『妙円寺歴代功録』によれば天正十二年(一五八四)に京都妙顕寺(みょうけんじ)末寺として日応(にちおう)上人により開かれたと伝えられます。江戸時代には、善性院など六院の塔頭(たっちゅう)を擁(よう)する大寺院であったと伝えられ、天和二年(一六八二)の『丹後国寺社帳』などにこれら塔頭の名が見られます。現在、塔頭は残っておりませんが、宝暦十二年(一七六二)に再建された本堂が往時の威勢を今に伝えます。

寺院には、本山の妙顕寺十二世・日堯上人から妙円寺へ授与された「曼荼羅(まんだら)本尊(日尭本尊)」と、妙円寺の寺号を許可した「日堯寺号称書(じごうしょうしょ)」が伝来します。ともに天正十四年の春に日応へ授与されたことが記されており、妙円寺の始まりを伝える同時代史料として重要です。

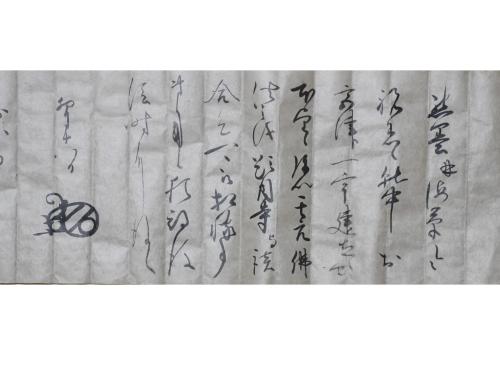

また、その他に発給年は不明ですが、日尭上人から妙円寺へ宛てた書状が二通伝来しています。四月十八日付の書状は、「宮津に於いて一宇建立の由本望に候」と妙円寺の創建について言及されると共に、題目寺とよく相談するようにと伝えられています。三月五日付の本教房(日応)宛の書状には、妙顕寺へ参拝した歓行房が丹後国で新たに妙敬寺という名の寺院を建立したことを伝えています。

これらの史料からは、創建間もない時期の妙円寺の様子を窺(うかが)い知る事ができます。また、詳細は不明ですが、題目寺や妙敬寺といった周辺の日蓮宗寺院にも言及されており、安土桃山時代の丹後国の日蓮宗寺院の広がりを知る上で貴重な手掛かりとなります。

(宮津市教育委員会)

「日尭書状(年未詳卯月十八日付)」