本文

みやづ歴史紀行(158回)

百鳥講文書にみる御家人日置氏

日置氏は、日置郷を拠点とした一族です。 元は多治を本姓としており、鎌倉時代には幕府御家人として活躍し、 南北朝の騒乱では足利高氏(尊氏)に与して北朝方として戦いました。鎌倉時代から南北朝時代の丹後については、不明な点が多いですが、日置氏については古文書が末裔にあたる百鳥氏により「百鳥講文書(ももどりこうもんじょ)」として代々守り伝えられており、中世の活躍の一端を知ることができます。中世文書は、正本二通と後に写された案文五通が伝わり、その大部分が軍事活動に関する内容となります。

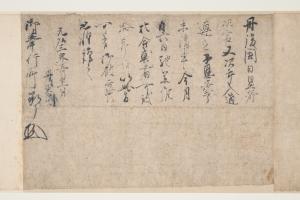

元弘三年(一三三三)五月の「日置末清着到状」は正本にあたる文書の一通であり、後醍醐天皇と鎌倉幕府の戦いの中で、日置郷次官・蓮立の子息である 日置末清(ひおきすえきよ)が高氏の下に参陣したことを伝えます。着到状とは、軍勢催促に応じて馳せ参じた際に上申する文書であり、その場で軍奉行等による承認の文言と花押を受け、戦後に恩賞の証拠書類として提出されました。本書状も軍中の責任者である高氏の花押が記されています。また、この文書の注目するべき点としては、本文中の「今月十六日馳参候(はせさんじそうろう)」と記した参戦日を示す箇所に「十」の字を擦り消し「自(より)」と書き換え、 「今月六日より馳参候」と読める形に改変した痕跡が見られる点にあります。

戦いの経過を見ると、五月七日に高氏が六波羅探題を攻め落とし、翌八日に新田義貞(にったよしさだ)が上野国で挙兵して鎌倉へ進軍を開始したことで、戦況は大きく後醍醐天皇側に傾くことになります。その後義貞は二十一日に鎌倉へ攻め入り、翌日に将軍・北条高時の自害により鎌倉幕府は滅亡、後醍醐天皇側の勝利となります。戦いの帰趨(きすう)が不明確であった五月七日と戦況が後醍醐天皇側に傾いた八日以降では功績の差は大きく、他の御家人より少しでも恩賞に預かるため、こうした工作が行われたと考えられます。

御家人による軍事出役等は自己負担で行われており、自身の家を守る上でも御家人たちは速やかに多くの恩賞を獲得するために、あらゆる手を尽くしました。末清の着到状に見られるこうした痕跡からは、御家人の生き残りのための活動が窺い知れます。

(宮津市教育委員会)

(日置末清着到状)