本文

みやづ歴史紀行(151回)

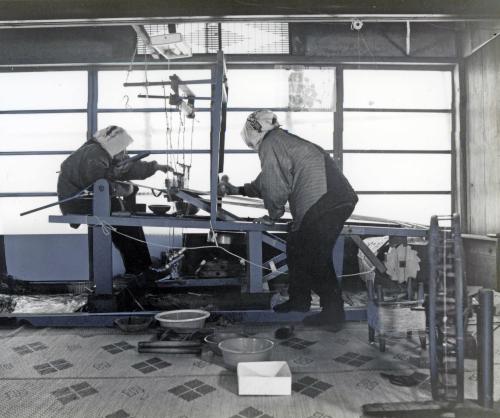

世屋地区の藤織り

世屋地区では、山に自生する藤蔓(ふじつる)の皮を剥いで糸をつくり、これを用いて布を織る藤織りの技術が伝承されています。藤織りは、古代から北海道や沖縄を除く全国各地で行われていました。江戸時代の中頃より木綿が普及して数を減らしていきましたが、綿の栽培が困難であった高冷な山間地域などでは、明治・大正時代に入っても行われ続けました。

上世屋では、藤織りは現金収入を得るための欠かせない仕事でした。『与謝郡誌』によれば世屋村では、大正九年(一九二〇)には農家の副業として六三戸の八三人が藤織りに従事し、二九五反を生産し、五九〇円を得たと記されています。

春や秋に山で刈取った藤蔓の中皮を乾燥させた上で屋根裏の物置で保管し、十一月下旬頃から冬の訪れと共に本格的に作業が始められました。中皮は、灰汁炊きなどの工程を経て不純物が取り除かれ、集落が雪に閉ざされた一月から三月頃にかけて糸状に紡いでいく藤積(ふじうみ)と呼ばれる作業が行われました。糸車を使ってしっかりと撚よりのかかった糸にする作業などを経て、三月下旬頃にようやく機織りに取り掛かる状態となります。織り上がった藤布は、大正時代には四月十八日の世屋姫神社の例祭日の前々日に区長宅に集められ、区長らにより上・中・下の等級に分けられた後、女性たちにより宮津の町などへ出荷されました。

近代以降の生活様式の変化や、綿衣類の機械化による大量生産により、全国の藤織りは次々と姿を消していきました。しかし、上世屋では、近代以降も藤織りの技術は受け継がれ、昭和三十七年(一九六二)に京都府教育委員会が実施した民俗調査により、袖志(そでし)(京丹後市丹後町)の海女が海藻収集に用いる「スマ袋」が藤布でつくられていることが発見され、上世屋で藤織りが続けられていることが明らかにされました。

その後、調査や伝承活動が進められるなかで、平成元年(一九八九)に丹後藤織保存会が発足しました。現在もその技術は時代を越えて受け継がれています。

(宮津市教育委員会)

機織りの様子(京都府立丹後郷土資料館蔵)